Im geschäftigen Flughafengebäude lassen uns die Lautsprecherdurchsagen fast kein Auge zu kriegen und neben dem aschgrauen Boden erscheint die erstandene Bräune dann auch nicht mehr so intensiv, wie noch vor wenigen Stunden. Die Reise findet ein Ende. Strahlend blauer Himmel wird ersetzt. Graue Wolken hängen über dem Düsseldorfer Flughafen bei unserem Zwischenstopp auf der Weiterreise nach Nantes. La tristesse! Doch wir sollten uns nicht beschweren. Schließlich machen wir sozusagen in Nantes ja noch Urlaub nach der Reise. Zum Abschluss ein bisschen Franzosenluft schnuppern, parisisch sprechen und langvermisste Bekannte besuchen bevor der Unterrichtsalltag wieder schneller zurück ist als uns lieb sein wird. Vor allem die letzte Woche hat uns nochmal Lust darauf gemacht, noch mehr von dem facettenreichen Land, das oft plump als DomRep bezeichnet wird, zu entdecken.

Samaná peninsula: Las Terrenas – eindeutig kein Bachata im Blut

In der letzten Woche in der DR sind wir ganz schön rumgekommen und haben uns die Samaná Halbinsel im Osten genauer angesehen, die noch viele vom Großtourismus versteckte Ecken besitzt. Es war einfach zauberhaft. Im Vorfeld wurde uns schon viel darüber erzählt, aber als wir dort ankamen waren wir trotzdem erstmal sprachlos. Auch die 4-stündige Guagua-Fahrt nach Las Terrenas war wieder eine wilde Reise durch das satte Grün der DR. An der Haltestelle erwartete uns überraschenderweise der Inhaber des Hostels Dan mit seinem Golfkart und lud uns auf.

Dabei handelte er sich ein ordentliches Wortgefecht mit den Motoconchofahrern ein. Dazu muss man vielleicht kurz erklären, dass innerorts das beste und meistgenutzte Fortbewegungsmittel der Einheimischen das Motoconcho ist. Es handelt sich um ein kleines Motorrad – einen Hobel – mit langer Sitzbank, auf der auch schon mal 5 helmlose Personen sitzen können. Je nach Strecke belaufen sich die Kosten meistens auf 50-100 dominikanische Peso. In Puerto Plata haben wir das Motoconcho für uns entdeckt und zählen uns seitdem zu häufigen und stark verhandelnden Nutzern, denn die Motochonchos stehen überall und können dich auch überall absetzen. Frappierend ist bei jeder Fahrt erneut der Bräunungsunterschied zwischen dem Fahrer und uns!  Auf jeden Fall handelte sich der Amerikaner Dan ordentlich Ärger ein, weil er den Motochonchisten das Geschäft mit seinem Golfkart kaputt machte. Er chauffierte uns in sein in die Jahre gekommenes, aber sehr familiäres Hostel, das er zusammen mit seiner dominikanischen Frau Manty führt. Las Terrenas gab uns einen guten Vorgeschmack auf die kommenden Traumstrände und man merkt sofort – da steppt der Bär.

Auf jeden Fall handelte sich der Amerikaner Dan ordentlich Ärger ein, weil er den Motochonchisten das Geschäft mit seinem Golfkart kaputt machte. Er chauffierte uns in sein in die Jahre gekommenes, aber sehr familiäres Hostel, das er zusammen mit seiner dominikanischen Frau Manty führt. Las Terrenas gab uns einen guten Vorgeschmack auf die kommenden Traumstrände und man merkt sofort – da steppt der Bär.  Nach ausgiebigem dominikanischen Abendessen im Hostel zogen wir mit den anderen Bewohnern in eine Bachata-Merengue-Salsa Bar und staunten nicht schlecht, wie toll es aussieht, wenn man diese Tänze beherrscht. Da wir niemandem unsere steifen, deutschen Hüftbewegungen antun wollten, schlugen wir so manche Tanzaufforderung aus, amüsierten uns aber trotzdem herrlich. Zum Einen beim Ansehen der tanzenden Paare und zum Anderen beim Anblick geldiger, leicht in die Jahre gekommener Männer, die großen Gefallen an schmächtigen, ausschließlich nachts arbeitenden Dominikanerinnen fanden und für sie den Kasperle spielten. Manche Dinge sind einfach international…

Nach ausgiebigem dominikanischen Abendessen im Hostel zogen wir mit den anderen Bewohnern in eine Bachata-Merengue-Salsa Bar und staunten nicht schlecht, wie toll es aussieht, wenn man diese Tänze beherrscht. Da wir niemandem unsere steifen, deutschen Hüftbewegungen antun wollten, schlugen wir so manche Tanzaufforderung aus, amüsierten uns aber trotzdem herrlich. Zum Einen beim Ansehen der tanzenden Paare und zum Anderen beim Anblick geldiger, leicht in die Jahre gekommener Männer, die großen Gefallen an schmächtigen, ausschließlich nachts arbeitenden Dominikanerinnen fanden und für sie den Kasperle spielten. Manche Dinge sind einfach international…

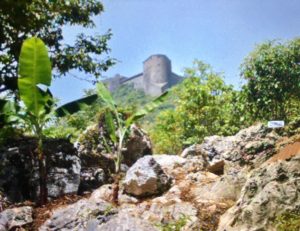

Franzosen treffen wir am laufenden Band und schon hatten wir für den nächsten Tag eine Wanderung zum Wasserfall El Limón mit Adrien aus Le Mans verabredet. Schon allein die Fahrt mit dem Miniguagua (etwa wie ein geschrumpfter Pick-Up mit zum Quadrat angeordneten Sitzbänken auf der Ladefläche) zum Ausgangspunkt war ein Augenschmaus, denn fast der komplette Weg führte am farbintensiven Meer und an karibischen Postkartenstränden entlang.  Erneut schüttelten wir beherzt Angebote hoch zu Ross den Weg zu erklimmen aus und marschierten unter Ungläubigen Blicken den Berg hinauf. Ja! Wir gehen zu Fuß! Anstrengend war der Weg durch Flüsse und Gehölz,

Erneut schüttelten wir beherzt Angebote hoch zu Ross den Weg zu erklimmen aus und marschierten unter Ungläubigen Blicken den Berg hinauf. Ja! Wir gehen zu Fuß! Anstrengend war der Weg durch Flüsse und Gehölz,

aber er war auch jeden Meter wert, um dann schließlich diesen Ausblick zu haben:

Trotz vieler durch Pferde hochgekarrter Touristen war das Schwimmen im Becken des Wasserfalls aufgrund der verschiedenen Farben ein tolles Erlebnis. Für den Rückweg wählten wir eine andere Route und trieben mit der großen Masse auf die Hauptstraße zurück. Bei so vielen Hufen, Füßen und Matsch dachte sich Eva: „da legst di nieder“ und schon hockt sie auf dem Boden und hatte die Beine in der Luft. Une vraie glissage!

Samaná peninsula: Las Galeras – Traumstrände voraus und der Faktor 2,5

Nur einen Tag hielt es uns in Las Terrenas und schon tuckerten wir weiter nach Las Galeras. Beim Umstieg in Samaná City von Guagua 1 in Guagua 2 wurden wir schleunigst und ohne jegliche Umwege verfrachtet. Rucksäcke auf’s Dach und wir auf die Ladefläche.

Eva überprüfte nochmals die Festzurrung fachfrauisch und immer mehr Leute wurden eingeladen bis genau in dem Guagua auf dem Foto 18 Personen neben-, hinter-, auf-, unter- und voreinander saßen. Das nennt man wohl effiziente Auslastung. So fuhren wir von der Nord-zur Südküste und wieder zurück, da es zwischen Las Terrenas und Las Galeras keine direkte Verbindung gibt und brauchten dafür statt geschätzter 2 Stunden ganze 5. Jede Zeitangabe für Busse und Guaguas kann man getrost mit dem Faktor 2,5 multiplizieren, denn auf der Fahrt werden allerhand Dinge erledigt: zunächst fährt der Fahrer langsam durch die Ausgangsstadt und sein Compadre bietet die Fahrt an, wie ein Fahrgeschäftsbetreiber auf der Dult (der Vergleich hinkt nicht, da die Fahrt meistens genauso turbulent ist), manchmal hält das Guagua mehrmals hintereinander alle 200m, weil es keine zentralen Haltestellen gibt und die Leute überall zu- und aussteigen (eine Frau begrüßte alle beim Zusteigen sogar mit Ghettofaust) zwischendurch wird noch durch den Fahrer oder die Mitfahrer Obst oder Brot gekauft und manchmal hält der Fahrer auch nur für einen Plausch mit einem Freund. Es ist immer wieder ein kleines Abenteuer! In Las Galeras blieben wir für 3 Tage im Guesthouse ‚Bout du Monde‘ (= Ende der Welt, tatsächlich zutreffender Name), das durch zwei Französinnen geführt wird. Franzosen, Franzosen, Franzosen! Da diese auch noch eine Crêperie bewirtschafteten war die Abendmahlzeit schnell gefunden und Crêpes gespachtelt! Delicieux!

An den folgenden beiden Tagen standen der Playa Rincón und der Playita auf dem Programm – zwei der schönsten Strände des Landes und das auch zurecht. Palmen hingen schräg ins Meer, der feine, weiße Strand fiel flach ins Wasser ab, Vögel zwitschern durch die Luft und man konnte die Seele richtig gut baumeln lassen.

Bis die Boote aus den Resorts am Playa Rincón anlegten und ihre lautstarke Ladung (hauptsächlich Deutsche 😀) ablieferten. Dieser Trubel war nach zwei Stunden aber glücklicherweise wieder vorbei und das Gezwitscher der Vögel erneut vernehmbar.

Die Schau des Tages stellten wir am darauffolgenden

Tag dar, als wir mit den vom Guesthouse ausgeliehenen Rädern die kurze Strecke (keine 10 Minuten) zum Playita fuhren.

Laut den Besitzern der Unterkunft machen das bei der Hitze nämlich nur wir oder Holländer! Der kleinere, aber charmantere Strand steht dem großen Rincón in nichts nach. Die Zeit dort war viel zu kurz, denn schon mussten wir uns auf den Weg zum Abflughafen nach Punta Cana machen.

Bavaro – Schrecklichkeit kennt keine Grenzen

Unsere Gastgeber empfahlen uns nicht den großen Umweg mit dem Bus über’s Festland, sondern den kürzeren Weg über’s Wasser mit einer Fähre zu nehmen. Außer dem Pferd hatten wir somit mit Flugzeug, Fähre, Bus, Auto, Guagua, Motoconcho, Rad und zu Fuß alle möglichen Fortbewegungsmittel genutzt! Aber auch der Trip von Las Galeras bis Bavaro bei Punta Cana zog sich, barg allerdings auch spannende Momente. Aufgebrochen sind wir um Viertel nach 9 morgens mit einem Guagua. Eine halbe Stunde unterhielten wir uns auf miserablem Reisespanisch mit einem Einheimischen, wobei sich herausstellte, dass er Sebastian Vettel, Bayern München, deutsches Bier und deutsche Autos sehr schätzt. Danach ging’s nach starkem Regenschauer auf die Fähre (klein und ausschließlich zur Personenbeförderung) und danach kostenlos mit einem Auto zur Guaguastation. Das erste Guagua hatte kurz vor dem Ziel einen Motorschaden, sodass die Insassen nach 20 Minuten von einem weiteren Guagua abgeholt wurden. Von da aus fuhren wir mit dem Minibus in die nächstgrößere Stadt und dann mit einem richtigen Bus nach Bavaro, wo wir erschöpft, aber glücklich um Viertel nach 8 abends in der Unterkunft ankamen. 11 Stunden und 7 Fahrzeuge. Lang gefahren und viel gesehen! Schey wor’s!

Nur gut, dass wir von Punta Cana/ Bavaro nicht mehr viel erwartet hatten, sonst wären wir wohl heillos enttäuscht worden. Nicht nur waren am Strand saisonal bedingt Berge – tatsächlich mit Baggern zusammengeschobene Berge – an Braunalgen, sondern auch keine Ruhe und kein Schattenplatz abseits der aneinandergedrängten Privatresorts zu finden. Vom kristallklaren Wasser war nichts mehr zu sehen. Ständig quatschte uns jemand an, ob wir diese oder jene Exkursion machen wollten und das war wirklich unangenehm. In den ganzen drei Wochen Reise durch die DR haben wir uns nicht so unwohl gefühlt wie hier. Widerlich! Auch die Suche nach Restaurants, die nicht nur von Touristen belagert waren, erwies sich als schwer.

Und jetzt am Ende kommt die große Frage:  „Wie war es denn auf der Reise?“ Tja, gar nicht so leicht zu beantworten. Aufregend, wunderschön, bereichernd, eindrucksvoll, abenteuerlich, abwechslungsreich, spannend, bezaubernd, schockierend, unvorhersehbar, herzlich, überraschend, spanischlernend, beeindruckend, leicht-problematisch, traumhaft, langatmig, kurzweilig, herzerwärmend. Kurzum…es war eine Reise wert!

„Wie war es denn auf der Reise?“ Tja, gar nicht so leicht zu beantworten. Aufregend, wunderschön, bereichernd, eindrucksvoll, abenteuerlich, abwechslungsreich, spannend, bezaubernd, schockierend, unvorhersehbar, herzlich, überraschend, spanischlernend, beeindruckend, leicht-problematisch, traumhaft, langatmig, kurzweilig, herzerwärmend. Kurzum…es war eine Reise wert!

kleines, aber feines AirBnB zu Klaudia, einer Dominikanerin mit polnischen Wurzeln, die gern das Füllwort Ewewe in ihre englischen Äußerungen einbaut: ‘ewewe you should go to the ewewe caves of ewewe el choco parc’. Puerto Plata – eigentlich sehr als Tourihochburg in Verruf – zeigt sich als überschaubar. Die Häuser sind im Kolonialstil gehalten und hübsch anzusehen.

kleines, aber feines AirBnB zu Klaudia, einer Dominikanerin mit polnischen Wurzeln, die gern das Füllwort Ewewe in ihre englischen Äußerungen einbaut: ‘ewewe you should go to the ewewe caves of ewewe el choco parc’. Puerto Plata – eigentlich sehr als Tourihochburg in Verruf – zeigt sich als überschaubar. Die Häuser sind im Kolonialstil gehalten und hübsch anzusehen.

Wir wurden mitsamt unserer beiden Riesenrucksäcken, zwei kleinen Rucksäcken und Beuteln mit Proviant (Waffeln und Keks für unterwegs!) durch tatkräftige Mithilfe aller Mitfahrer auf die letzten zwei Plätze im Heck des Busses gepflanzt und die wilde Fahrt ging los. Für die 40 km lange Strecke nach Cabarete zahlte jede von uns umgerechnet nur einen Euro. Kuscheln mit dem Sitznachbarn gratis, versteht sich!

Wir wurden mitsamt unserer beiden Riesenrucksäcken, zwei kleinen Rucksäcken und Beuteln mit Proviant (Waffeln und Keks für unterwegs!) durch tatkräftige Mithilfe aller Mitfahrer auf die letzten zwei Plätze im Heck des Busses gepflanzt und die wilde Fahrt ging los. Für die 40 km lange Strecke nach Cabarete zahlte jede von uns umgerechnet nur einen Euro. Kuscheln mit dem Sitznachbarn gratis, versteht sich! Doch nach 4,5 Tagen Unterricht, dutzenden Litern verschluckten Meerwassers, einigen ziemlich derben Bruchlandungen und vielen aufmunternden High Fives des Kitelehrers schaffe ich es teilweise über das Wasser zu brausen bevor mir Wind, Wasser, andere Kiter oder Angst einen Strich durch die Rechnung machen, meine glorreichen 20 Sekunden Wellenreiten mit einem unsanften Glutaeus Maximus oder wahlweise auch Bauchplatscher unterbrechen und mich so aus dem Kiteuniversum auf den Meeresspiegel zurückholen. Doch schon alleine diese kurzen Höhenflüge machen auf jeden Fall Lust auf mehr!

Doch nach 4,5 Tagen Unterricht, dutzenden Litern verschluckten Meerwassers, einigen ziemlich derben Bruchlandungen und vielen aufmunternden High Fives des Kitelehrers schaffe ich es teilweise über das Wasser zu brausen bevor mir Wind, Wasser, andere Kiter oder Angst einen Strich durch die Rechnung machen, meine glorreichen 20 Sekunden Wellenreiten mit einem unsanften Glutaeus Maximus oder wahlweise auch Bauchplatscher unterbrechen und mich so aus dem Kiteuniversum auf den Meeresspiegel zurückholen. Doch schon alleine diese kurzen Höhenflüge machen auf jeden Fall Lust auf mehr!

Besos de Cabarete! :*

Besos de Cabarete! :*

We did it!

We did it!